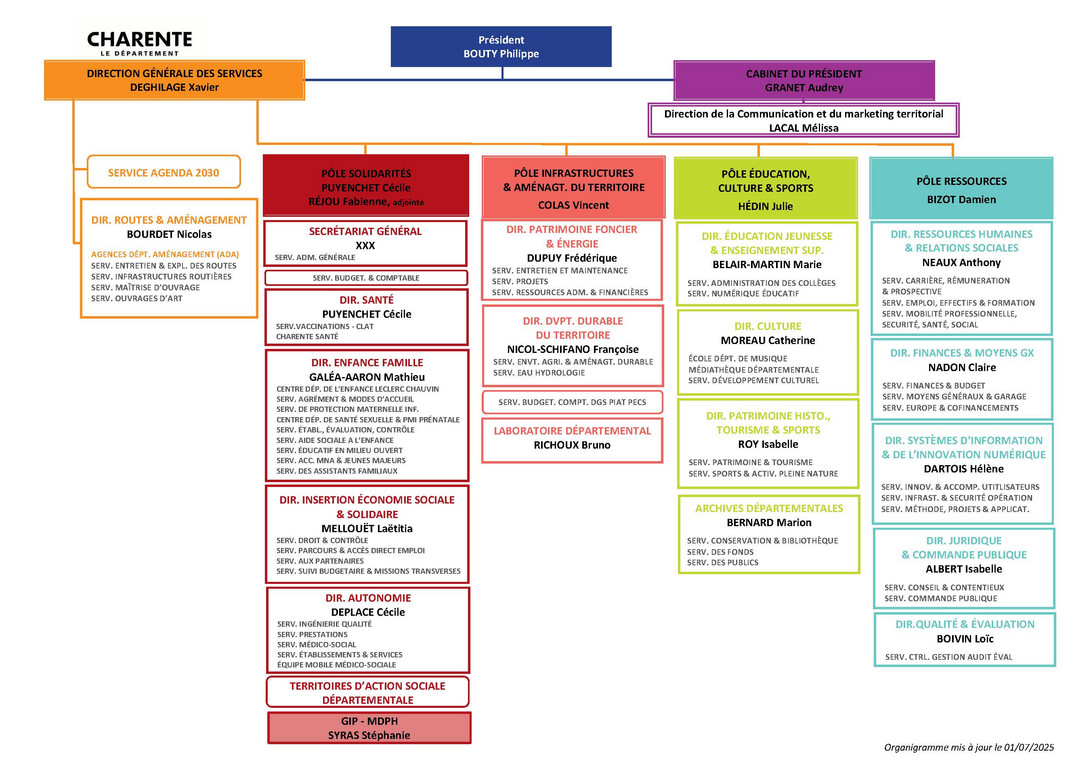

Le fonctionnement de l'institution

Organigramme

Retrouvez l'organigramme des services du Département de la Charente.

- Organigramme des services du Département(pdf - 622 Ko)

En savoir +

- Tableau des nominations équilibrées(pdf - 285 Ko)

- Etat indemnitaire annuel des élus(pdf - 64 Ko)

- Index égalité(pdf - 58 Ko)

- Index égalité - Analyse des résultats(pdf - 385 Ko)

- Rapport Social Unique (RSU) 2024(pdf - 3 Mo)

Rapport d'activité

Faire mieux avec les moyens qui sont les nôtres, voilà l’objectif que nous devons nous fixer pour les années à venir. Si 2024 a été marquée par la réalisation et le lancement de nombreux projets, les difficultés financières de notre collectivité nous appellent à la plus grande prudence.

Faire mieux avec les moyens qui sont les nôtres ne veut pas pour autant dire que nous devons renoncer, bien au contraire. Le niveau d’investissement porté par notre collectivité n’a jamais été aussi important et notre volonté commune de bâtir la Charente de 2030 reste indéfectible.

Malgré les crises qui se succèdent et qui nous impactent toutes et tous, le Département de la Charente demeure fidèle pour transformer et aménager notre territoire. Auprès des communes, des associations et de l’ensemble de nos partenaires, nous œuvrons à l’attractivité de la Charente en protégeant et préservant notre environnement, en entretenant les 5 200 kilomètres de routes départementales, en proposant une offre culturelle accessible au plus grand nombre ou bien encore, en accompagnant les plus fragiles d’entre nous.

Car oui, le Département de la Charente s’érige désormais en dernier rempart des solidarités et de protection des Charentaises et des Charentais. À chaque étape de la vie, chacun est susceptible d’avoir recours à nos services. De la protection de l’enfance, aux collégiens en passant par l’intersection sociale et économique, en prenant en charge les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et en s’occupant aussi de nos séniors, le Département est présent.

L’action du Département de la Charente ne se résume néanmoins pas à une année de travail, elle s’étend dans le temps pour assurer et garantir la continuité des services publics que nous portons. Cette action, elle n’est possible que grâce au dévouement et à la détermination des quelque 2 000 agents de notre collectivité qui façonnent la Charente de demain.

Qu’ils en soient toutes et tous chaleureusement remerciés.

Philippe BOUTY

Président du Conseil départemental

Rapport d’activité 2024

Agenda 2030

L’Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) constituent un « appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer la vie et les perspectives de chacun, partout dans le monde ». Il a été adopté par tous les États Membres des Nations Unies en septembre 2015 dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui définit un plan sur 15 ans pour atteindre les 17 objectifs déclinés en 169 cibles.

Dès 2021, le Département de la Charente s’est engagé pour contribuer à la réalisation des 17 ODD sur son territoire. Le conseil départemental a adopté sa feuille de route Charente 2030 le 21 juin 2024. Charente 2030 trace une trajectoire de transformation de la collectivité pour une contribution renforcée aux ODD.

En savoir +

En amont du débat d’orientations budgétaires, le Département, à l’image de l’ensemble des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, produit et présente un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable (RADD). Cette obligation a été instaurée par la loi Grenelle 2 de juillet 2010 dans son article 255. La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a fait évoluer les éléments sur lesquels les collectivités doivent rendre des comptes à travers l’intégration de l’Agenda 2030. Le RADD constitue l’outil privilégié pour rendre compte de la mise en œuvre de la feuille de route et de la contribution du Département aux ODD internationaux.

Rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement durable

Le développement durable ou développement soutenable est, selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland : « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

Pourquoi est-ce si important ?

Dans les années 70, un grand nombre d’experts et de scientifiques tire la sonnette d’alarme quant à l’impact de l’activité des hommes sur la planète. Depuis la révolution industrielle, notre société a connu un développement sans précédent, mais sans toujours mesurer les conséquences de l’évolution de son mode de vie. À cela se sont ajoutés l’accélération des échanges avec le reste du monde (la mondialisation), l’accroissement des inégalités entre pays riches et pays pauvres et les prévisions de croissance démographique qui visent 9 milliards d’habitants sur la planète d’ici 2050.

Comment assurer demain un accès à l’alimentation et à l’eau potable, à la santé et à l’éducation pour tous ? Comment assurer la protection de la biodiversité et lutter contre le changement climatique ? Il est urgent de trouver un nouveau modèle pour que les générations de demain puissent continuer à vivre mieux sur une seule planète en bonne santé.

Le développement durable est une des solutions pour répondre à toutes ces problématiques.

Les 3 piliers du développement durable

- Efficacité économique : il s’agit d’assurer une gestion saine et durable, sans préjudice pour l’environnement et pour l’homme.

- Equité sociale : il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de l’humanité en logement, alimentation, santé et éducation, en réduisant les inégalités entre les individus, dans le respect de leurs cultures.

- Qualité environnementale : il s’agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant les impacts environnementaux.

Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

L’égalité formelle entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire l’égalité en droit prévue par la loi est un principe constitutionnel aujourd’hui en France.

En effet, le cadre légal garantit les mêmes droits pour toutes et tous, et ce quels que soient le sexe, l’identité de genre, la couleur de peau ou encore la religion.

Au total, ce sont 25 critères de discrimination qui sont interdits par la loi. Ils indiquent les caractéristiques qui ne peuvent être prises en compte pour procéder à des distinctions entre les personnes dans les domaines suivants : l’accès à la formation professionnelle, l’emploi, la carrière, la sanction disciplinaire, le licenciement ; la rémunération, les avantages sociaux ; l’accès au logement, aux crédits, aux banques, aux mutuelles ; l’accès aux services publics (éducation, état civil, protection sociale, services sociaux) ; l’accès aux transports, aux soins, aux loisirs ; le domaine de la sécurité...

En ce qui concerne l’égalité entre les sexes, la loi n°2014-873 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été votée le 4 août 2014. L’article 61 prescrit aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants la réalisation d’un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes préalablement au débat sur les orientations budgétaires.

Deux thématiques doivent y être abordées : la politique des ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une part, et le bilan des actions menées sur son territoire en faveur de l’égalité d’autre part.

En savoir +

Budget

2025

Avis de la Chambre régionale des Comptes

Avis n° 2025-0073 rendu le 6 juin 2025 par la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en application des dispositions des articles L. 232-1 et R. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

En savoir +

- Avis de la Chambre régionale des Comptes(pdf - 946 Ko)

Arrêté de la Préfecture de la Charente

Arrêté de la Préfecture de la Charente portant règlement d'office du budget primitif 2025 du Conseil départemental de la Charente.

En savoir +

- Notification arrêté préfectoral(pdf - 65 Ko)

- Arrêté de la Préfecture de la Charente(pdf - 6 Mo)

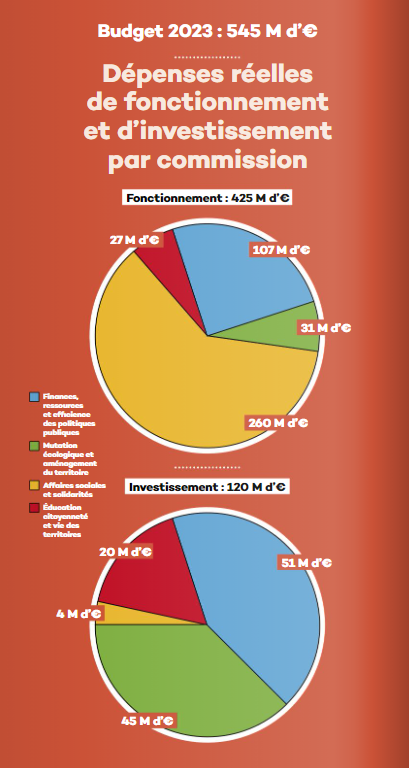

Budget primitif 2023

Le projet de Budget primitif 2023 s’élève au global à 625 millions d’euros, dont 545 millions d’euros en inscription réelle et 80 millions d’euros en inscription d’ordre (comprenant les dotations aux amortissements et les reprises de subventions notamment). Il est en hausse de plus de 10 millions d’euros par rapport à 2022. Cette augmentation en fonctionnement comprend des mesures sociales relatives au personnel du Département, aux aides à domicile, à travers la mise en œuvre de l’avenant 43, au SEGUR de la santé, ou à la loi Taquet pour la protection des enfants. Cette augmentation prend également en compte l’augmentation des fluides, pour les collèges et les bâtiments de la collectivité.

Le contexte environnemental et économique nous engage. Il nous amène à orienter nos politiques, plus fortement encore qu’hier, vers des enjeux de développement durable, en vue notamment d’aider les plus fragiles à franchir ce cap.

C’est pourquoi, le budget de notre collectivité suivra les 17 objectifs tracés dans l’Agenda 2030 adoptés par l’ONU en 2015.

Le Département sera donc engagé, dès 2023, pour l’ensemble des politiques qui le concernent, dans la mise en oeuvre de projets inscrits dans la charte Charente 2030.

L’ensemble des actions répertoriées ci-après en témoignent. Elles sont l’exemple de cet engagement déterminé de nos Président(e)s de Commissions et Vice-président(e)s à anticiper l’avenir et répondre aux défis sociaux et sociétaux du changement climatique, malgré une situation instable.

Les contrats signés avec les collectivités, la rénovation de nos bâtiments, l’accompagnement des publics les plus fragiles, l’approche de la culture et du sport pour tous, sont quelques unes des actions qui vous sont présentées dans ce document.

Fixer des objectifs, c’est déjà montrer le chemin, ouvrir une voie, pour une Charente solidaire, citoyenne, écoresponsable.

Ensemble, construisons la Charente du futur.

Philippe BOUTY

Président du Département de la Charente

Budget 2023

Finances, ressources et efficience des politiques publiques

Contractualisation avec les territoires, finances, participation citoyenne, évaluation des politiques publiques, qualité de vie au travail.

Fonctionnement : 107 M d’€

Investissement : 51 M d’€

Mutation écologique et aménagement du territoire

Politiques environnementales, énergies renouvelables, agriculture, circuits-courts, fleuve Charente et paysages, eau, solidarités urbaines et habitat.

Fonctionnement : 31 M d’€

Investissement : 45 M d’€

Affaires sociales et solidarités

Enfance et famille, personnes âgées et handicapées, politiques solidaires, insertion sociale et professionnelle.

Fonctionnement : 260 M d’€

Investissement : 4 M d’€

Éducation, citoyenneté et vie des territoires

Jeunesse et sport, culture, patrimoine, tourisme, éducation, collèges, enseignement supérieur.

Fonctionnement : 27 M d’€

Investissement : 20 M d’€

Budgétisation sensible au genre (BSG)

La budgétisation sensible au genre (BSG) s’inscrit dans une dynamique internationale à travers les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), plus particulièrement l’ODD 5 dédié à l’égalité femmes-hommes. La France s’est engagée à mettre en place des politiques publiques qui répondent aux enjeux de l'égalité. Si l’égalité hommes-femmes est inscrite dans la loi française, elle est encore loin d’être une réalité dans les faits. En moyenne, les femmes gagnent 16,8 % de moins que les hommes à temps de travail égal, elles occupent 80 % des postes à temps partiel et sont donc particulièrement concernées par le phénomène des travailleuses pauvres.

Les femmes seniors sont plus touchées par la pauvreté et les familles monoparentales (82 % des familles monoparentales ont une femme à leur tête) sont sur représentées parmi les ménages précaires. Les chiffres des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes (dans le couple, au travail, dans l’espace public etc.) ne faiblissent pas.

Des inégalités existent également dans le traitement des femmes par l’action publique : 75 % des budgets publics consacrés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons, 2 % seulement des rues portent des noms de femmes. Selon une étude menée en 2022 par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) les femmes sont plus touchées par les réductions des dépenses publiques car elles sont majoritaires dans les secteurs où sont opérées des contractions de dépenses.

La BSG est une démarche à la fois politique, technique et méthodologique. Elle interroge :

- La justice fiscale : est-ce que les politiques publiques distribuent l’argent public de manière équitable entre les femmes et les hommes ?

- La justice sociale : est-ce que les politiques publiques réduisent les inégalités entre les femmes et les hommes de manière durable ?

- La fabrique des politiques : est-ce que les pouvoirs publics transforment la façon dont sont fabriquées et évaluées les politiques publiques afin de réduire les inégalités de genre ?

Le déploiement de la BSG ne se justifie pas sur le seul constat que les femmes constituent la moitié de la population mais en écho aux inégalités de genre. Pour une collectivité, cela implique de reconnaître et objectiver les inégalités structurelles entre les sexes sur son territoire. Décider d’agir (ou pas) sur ces inégalités est éminemment politique. Le budget est la traduction de cette vision. La BSG est donc avant tout une vision politique.

La BSG est également un outil pour réduire les inégalités et progresser vers des territoires plus égalitaires. Parce qu’elle produit des données qui permettent de réorienter des fonds publics sur des actions plus efficaces et pertinentes pour l’égalité, et donc pour le territoire, la démarche agit comme aide à la décision.

La BSG favorise également la transparence budgétaire et la redevabilité : les citoyens ont le droit de savoir à qui et à quoi sert l’argent public, ce qu’il produit comme changements ou reproduit comme inégalités et discriminations.

Dans le monde, plus de 130 pays pratiquent la BSG. En France, la démarche BSG peine à démarrer au niveau de l'État et est portée surtout par des collectivités locales, des villes notamment : Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg, Rennes, Nantes, Rouen.

Malgré des points communs, les démarches varient. Selon les contextes, la BSG peut combiner l’analyse des budgets, des politiques, des programmes et des procédures et/ou bénéficiaires. Les objets d’études sont également variés : le Département de la Charente a étudié les subventions de plus de 23 000 € et la commande publique. La formation des équipes élues et techniques est un axe commun aux démarches.

Partager cette page